令和4年度(食育の日献立)

めざせ!全国制覇!!47都道府県 味の旅

伊丹市の小学校給食では、毎月19日前後に「食育の日献立」を提供しています。

令和4年度4月からは、

「めざせ!全国制覇!!47都道府県 味の旅」

をテーマに、各都道府県の郷土料理や特産品を使った献立を提供します。

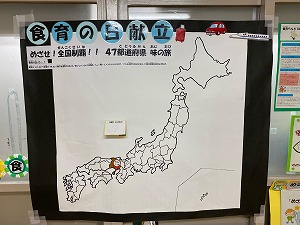

事務室の前には大きな日本地図を掲示しました。学校に来られた際はぜひ見てみて下さい!

食育の日献立(3月9日)

3月の食育の日献立は山口県でした!この日は高等部の卒業式で給食が無かったため実際に食べることはできませんでしたが、献立内容をご紹介します!

山口県は本州最西端にあり、日本海、瀬戸内海、関門海峡と3方が海に面しています。岩国れんこんをはじめ、山口県で生まれた「はなっこりー」、伝統野菜の「かきちしゃ」、「たまげなす」など様々な野菜や果物が生産されています。また、ふぐ料理や、瓦そばも有名です!

献立は、岩国ずし(ちらしずし、錦糸卵)、アジフライ、大平汁、牛乳です。

岩国ずしと大平汁は、岩国市の郷土料理です。岩国ずしは、酢飯、れんこん、錦糸卵などの具材を四角い木箱に何段も重ねて作ります。大平汁は、大きな平たいお椀に盛る具だくさんの汁物です。どちらも岩国市ではお祝いの時には欠かせない料理とのことです。

また、山口県沿岸の浅い岩場である「瀬」に住み着いてエサをたっぷりと食べて成長するアジは「瀬付きアジ」と呼ばれています。脂がのっていて身がふっくらとしているそうです。

令和5年度は、どの都道府県の料理が食べられるのか楽しみです♪

食育の日献立(2月20日)*九州制覇!!!

2ヶ月ぶりの食育の日献立!今月は福岡県でした。これで九州地方は最後です!

福岡県は九州地方の一番北にあり、本州とは海の上にかかる「関門橋」と、海底にある「関門トンネル」で山口県と結ばれています。米や小麦、いちごやいちじくなどの果物、八女茶など農作物の生産が盛んです。また、もつ鍋や豚骨ラーメン、明太子なども有名ですね。

献立は、わかめごはん、みずたき(ポン酢)、あちゃらづけ、いちごゼリー、牛乳です。

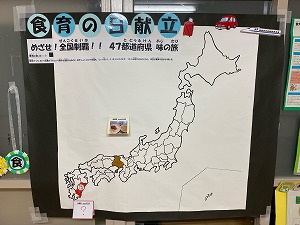

福岡県に色が塗られました!!

みずたきは福岡県を代表する郷土料理のひとつです。骨の付いた鶏肉を入れて煮込むため、鶏肉のうま味を味わうことができます。そのスープに、キャベツ、白ネギ、春菊などの野菜やきのこなど、好みの具材を入れて作ります。

あちゃらづけは、刻んだ季節の野菜に赤唐辛子を加えた酢の物です。南蛮貿易によって伝わったといわれていて、冷蔵庫がなかった時代から、夏でも日持ちのする料理として作られていました。

また、全国的に有名ないちごの「あまおう」は、「あかい」「まるい」「おおきい」「うまい」の頭文字を合わせて付けられた名前です。福岡県でしか作られていない品種で、甘みと酸味のバランスがよく、果汁が多くてジューシーないちごです。

福岡県のおいしいごはん、ごちそうさまでした。

食育の日献立(12月16日)

12月の食育の日献立は、佐賀県でした!

佐賀県は、九州の北西部にあります。福岡県と長崎県の間にあり、玄界灘

と有明海の2つの海に接しています。呼子町は全国でも有数のイカの産地。港のそばでは朝市が毎日開かれ、新鮮な海の幸を楽しめます!

献立は、おむすび(もち玄米入りごはん・大判のり)、魚ロッケ、だぶ汁、牛乳です。

佐賀県に色が塗られました!!

魚ロッケは、佐賀県で人気のソウルフードです。魚のすり身にみじん切りにした玉ねぎ、人参などの野菜を混ぜ、パン粉をつけて揚げたものです。見た目がコロッケに似ていることから、この名前がつきました。

だぶ汁は、佐賀県でお祝いの時に食べられる郷土料理です。煮崩れしにくい食材を「ざぶざぶ」と作ることからこの名前が付いたともいわれています。お祝いの時には、食材を四角に切って使います。砂糖を入れて甘めに仕上げるのも特徴で、野菜たっぷり、具だくさんの汁物です。

佐賀県のおいしいごはん、ごちそうさまでした。

食育の日献立(11月17日)

11月の食育の日献立は、長崎県でした!

1500年代後半の長崎県には様々な国から船がやってきて、たくさんの文化が伝わりました。砂糖や、それを使ったカステラ、金平糖などのお菓子が長崎へ伝わり、全国へと広まっていきました。

献立は、わかめごはん、きびなごの南蛮漬け、ちゃんぽんめん、牛乳です。

きびなごは、長崎県の五島列島で多くとれる10cmほどの魚です。体の側面に青い帯模様があるのが特徴で、帯をあらわす言葉の「きび」を用いて、「きびなご」と名付けられました。また、南蛮はスペインやポルトガルの人や物のことをいいます。南蛮漬けはポルトガルから伝わった調理法で、唐揚げにした肉や魚を、野菜と一緒に甘酢に漬けた料理です。

ちゃんぽんは、全国的にも有名な長崎の郷土料理です。深い関わりのあった中国の影響を受けて生まれた麺料理です。

特別調理食は、きびなごを圧力鍋で煮込んでやわらかく仕上げました。この日の特別調理食の写真を撮り忘れてしまいました・・・すみません。

長崎県のおいしいごはん、ごちそうさまでした。

食育の日献立(10月18日)

10月の食育の日献立は、大分県でした!

「おんせん県」と呼ばれるほどたくさんの温泉地がある大分県は、自然豊かで1年を通して山の幸、海の幸の両方を楽しむことができます!

献立は、おむすび(塩ごはん・大判のり)、とり天、団子汁、牛乳です。

大分県に色が塗られました!!

とり天を揚げているところです

鶏天は、鶏肉を多く食べることで知られている大分県のソウルフードです。鶏肉が高価な食材だった時代、衣がたっぷりついた鶏天が食べられていました。

だんご汁は、小麦粉をこねて手で薄く帯状に引き伸ばした「だんご」を入れた

汁物です。大分県は、昔から麦などの穀物の栽培が盛んでした。穀物のほとんどは、

小麦粉のように粉にされていたため、粉食文化が各地に根付いていったそうです。

今日はだんごの代わりにすいとんを使い、味噌仕立てにしています。また、本校の特別調理食は、すいとんを麩に代替しました。

大分県のおいしいごはん、ごちそうさまでした。

食育の日献立(9月15日)

9月の食育の日献立は、沖縄県でした!

沖縄県が琉球王国だったころ、首里城でお客様をおもてなしするための「宮廷料理」が誕生しました。その一方で、亜熱帯の厳しい環境のもとで手に入る食材を用いて、独特の「庶民料理」も作られていきました。沖縄の食文化は、この2つの料理を基礎として現在まで受け継がれています。

献立は、ジューシー(ごはん・ジューシーの具)、アーサー汁、シークヮーサーゼリー、牛乳です。

沖縄県に色が塗られました!

汁物にはヒトエグサを使いました

ジューシーとは、豚肉とひじきや人参などを具にした沖縄県の炊き込みごはんのことです。「雑炊(ぞうすい)」が琉球語になり「ジューシー」とよばれるようになったと言われています。沖縄そばとジューシーのセットは、沖縄県の食堂では定番メニューです。

アーサー汁の「アーサー」は「ヒトエグサ(あおさ)」のこと。醤油と塩で仕上げたあっさりとした汁物で、比較的濃い味のものが多い沖縄料理の中では珍しい存在です。

デザートには沖縄県産のシークヮーサー果汁を使ったゼリーです。シークヮーサーは、レモンのようなさわやかな酸味のある柑橘類です。沖縄の方言で、「シー」は「すっぱいもの」、「クヮーサー」は「食べ物」を意味します。

沖縄県のおいしいごはん、ごちそうさまでした。

食育の日献立(7月15日)

7月の食育の日献立は、鹿児島県でした!

鹿児島県では温暖な気候や広い畑を生かし、さつまいもをはじめとした野菜類やお茶の栽培がさかんです。また、かごしま黒豚も有名ですね。今月の食育の日献立は、このような鹿児島県の特産品を生かした献立でした。

献立は、ごはん、さつま炒め、冬瓜入り豚汁、お米のババロア、牛乳です。

鹿児島県に色が塗られました!

さつま炒めは、鹿児島県の特産品であるさつまいもとさつまあげを甘辛く炒めた、給食オリジナルメニューです!

さつまいもは温暖な気候や水はけの良い土地を好みます。火山灰でできた鹿児島の土地がさつまいもの栽培に適していたことから、生産がさかんになりました。また、味付けには黒砂糖を使っています。黒砂糖は奄美地域の特産品です。カラメルのような深いコクと風味を生かした料理で親しまれています。

鹿児島県は黒豚の飼育が盛んであることにちなんで、夏が旬の冬瓜を入れた豚汁にしました。かごしま黒豚は、今から400年前に琉球から伝わり鹿児島で飼育され始めたとされています。さつまいもを添加した飼料を60日以上与えたり、一般的な豚よりもじっくり時間をかけてから出荷するそうです。

また、ぽんかんやみかんなどの柑橘類の生産もさかんです。デザートのお米のババロアにはみかんのソースがかかっています。

鹿児島県のおいしいごはん、ごちそうさまでした。

食育の日(6月20日)

6月の食育の日献立は、熊本県でした!

熊本県には、いくつかの火山が連なった阿蘇山があることから「火の国 熊本」といわれます。郷土料理や特産品が多くありますが、給食ではどんなメニューが登場するのでしょうか?

献立は、わかめごはん、タイピーエン、れんこんときゅうりのサラダ、メロンゼリー、牛乳です。

熊本県に色が塗られました!

タイピーエンは、中国の福建省から伝わった料理で、熊本県の中華料理店をはじめ、家庭や学校給食などでもよく食べられている、熊本のソウルフードです。春雨、炒めた野菜、豚肉、イカ、エビ、たけのこ、かまぼこなどが入ったヘルシーな麺料理です。(具材は給食用にアレンジしています)トッピングは、ゆで卵を揚げた「フーピータン」をのせることが多いですが、代わりにうずら卵を入れました。

れんこんの穴にからしみそを詰めて衣を付けて揚げる「からしれんこん」が郷土料理であるように、熊本県はれんこんの栽培がさかんです。そんなれんこんを使って、さっぱりした味付けのサラダにしました。

デザートはメロンゼリーです。熊本県では、地域の気候に合った種類のメロンを栽培するなど、メロンの生産量は国内でも上位に入ります。熊本県菊池市には「七城メロンドーム」という、メロンの屋根をした道の駅があるんですよ!

熊本県のおいしいごはん、ごちそうさまでした。

食育の日(5月20日)

兵庫県を出て、向かった先は・・・九州の宮崎県!

残念ながら高等部のみなさんは林間学校に行っていたので食べることができませんでしたが、学校にいる小・中学部さんとおいしくいただきました。

宮崎県に色が塗られました!

献立は、ごはん、鶏肉のみそころばかし、魚(ぎょ)うどん、マンゴープリン、牛乳です。

宮崎県では、地頭鶏(じどっこ)という地鶏が有名です。宮崎県の西側の地方では、お祝い事やお客様へのおもてなしに欠かせないのが「地鶏のみそころばかし」。「ころばかし」とは宮崎県の方言で、鍋の中で煮転がすことを言います。

魚うどんは、日本有数のカツオやマグロの水揚げ高を誇る漁業の街、日南市周辺の郷土料理です。米や小麦粉が不足していた戦時中、豊富にあった魚をすり身にしてうどんを作ったことから誕生しました。煮込んでも伸びず、魚のだしが出てくるので、鍋の具材としてもおすすめだそうです。

デザートはマンゴープリンでした。温暖な気候の宮崎県では、今から約30年ほど前からマンゴーの栽培をスタートしたそうです。「太陽のタマゴ」は宮崎県独自のブランドマンゴーです。

宮崎県のおいしいごはん、ごちそうさまでした。

食育の日(4月19日)

毎月19日は食育の日です。伊丹市の小学校給食では、毎月19日前後が「食育の日献立」となっています。昨年度はフランス、インド、アフリカ・・・などなど、1年間で世界中を回りましたが・・・今年度からは、1ヶ月に1つの都道府県を巡っていき、その土地の郷土料理や特産品を給食を通して紹介していくことになりました。

テーマは「めざせ!全国制覇!47都道府県 味の旅」です。

旅の始まりである4月は、私たちの住む兵庫県からスタートです!

献立は、かつめし(ごはん・とんかつのソースかけ・キャベツのボイル)、玉ねぎのみそ汁、牛乳です。

事務室前に大きな日本地図を掲示しています

献立写真です

かつめしは兵庫県加古川市の郷土料理です。ご飯の上にビーフカツやトンカツをのせて、デミグラスソースを使ったたれをかけ、茹でたキャベツを添えた料理です。加古川市や周辺の100店舗以上のお店で食べることができ、たれはお店によってそれぞれの個性があります。

また、玉ねぎの味噌汁には淡路島産の玉ねぎを使っています。淡路島玉ねぎは甘くてやわらかいのが特徴です。日本でもっとも栽培期間が長い玉ねぎで、ゆっくりと成長していく中で栄養や甘味を蓄積しているそうです。

兵庫県のおいしいごはん、ごちそうさまでした。

更新日:2024年02月06日