学校生活の様子(令和3年11月)

学校の先生じゃない授業「外部講師からの学び」2年生、3年生 令和3年11月30日火曜日

「生き方を学ぶキャリア教育」

本校の児童の「弱み」の分析から、

これからの授業で大切にしたいことの1つです。

そこで、今夏のコロナ緊急事態宣言後、

学校の外で活躍されている方々をお招きしての「出前授業」を積極的に導入しています。

今日は5校時に、

2年生が、給食センターの栄養教諭の中川先生をお招きして、

「食に関する授業」を

3年生が、公益財団法人ひょうご環境創造協会の真田環境技術専門員をお招きして、

環境学習を行いました。

それぞれその道のプロの生き方に触れ、

もちろん専門的な学びを深めることもできました。

今後も、豊かな学びの世界を子どもたちとともに切り拓いていきます。

3年生は、地球環境を大切にする生活について学びました

2年生は、栄養の中川先生から、「朝食の大切さ」について学びました

4年生は音楽の授業をタブレットを活用して受けていました

6年生は算数の授業に集中しています

学校では、さまざまな教育活動を通して、

子どもたちに「豊かな学び」を提供していきます。

しかし、最も豊かで大切なことは、

お家で家族と「その日の出来事」を語り合うことです。

地区自治協主催 社会科ハイキング 11月28日 日曜日

鈴原小学校地区自治協議会恒例の「社会科ハイキング」が行われました。昨年度は、残念ながら実施できませんでしたが、毎年、鈴原小学校の創立記念日(11月22日)付近の土曜日または、日曜日に計画される地域行事です。

今年の目的地は「人と防災未来センター」です。地区ごとに4つの班に分かれて、地域の青少年部役員のみなさんと一緒に行動します。お天気にも恵まれ、34名の子どもたちが参加しました。

中庭に集合して自治協議会会長さんのお話を聞きました。「地域の人の顔を一人でも多く覚えてくださいね。そして、みんなの方からあいさつしてください。」

阪急新伊丹駅から電車に乗ります。各班、6年生が班長としてみんなをまとめます。

阪急春日道駅到着。地域の方に見守られ、目的地に向かいます。

大きな商店街を通り、めざすは「人と防災未来センター」です。

「人と防災未来センター」に到着。これから、VR映像や3D映像をとおして防災について学びます。

地震の怖さや助け合いの大切さについて学びました。子どもたちの年齢なりに、考えることができました。

青空の下、お弁当タイムです。

お家の方に作っていただいたお弁当をほおばります。

食後は、遊びタイム。各学年入り交じって、仲良く過ごしています。

社会科ハイキングも終わりが近づきました。今から帰路につきます。

楽しい思い出を作り、学校に向かいます。電車内では、低学年が優先で座りました。何も言われなくても、下級生に席を譲る上級生の姿。それを見守ってくださる地域のみなさん。

地域の皆様には、普段から子どもたちの見守り活動等でお世話になっています。12月には、1年生のクリーンリン大作戦にもご協力いただく予定です。また、3学期には「たのしい集い」が計画されています。

地域ぐるみで子どもを見守る鈴原小学校地区自治協議会の皆様に感謝です!

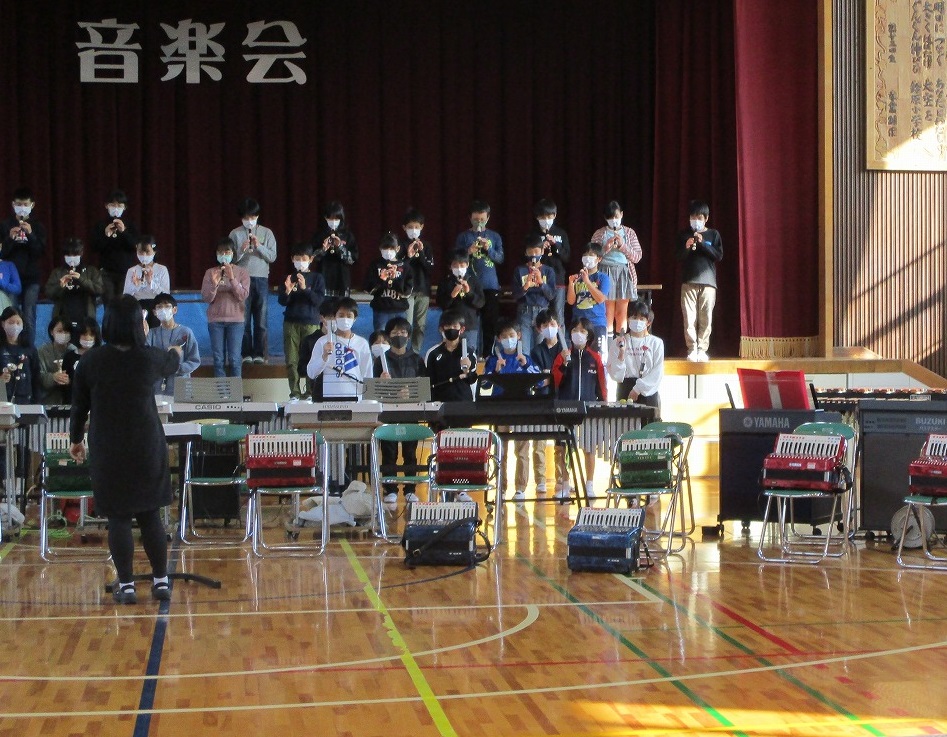

みんなで創り上げた音楽会 11月20日 土曜日

3年ぶりに音楽会を開催することができました。昨年度発表するはずだった合奏曲を含め、各学年が合奏曲、創作曲、クラッピングなどを発表しました。

4月から音楽の授業を中心に息を一つに頑張ってきました。特にこの一ヶ月間においては、舞台での立ち振る舞い、教室での様子に「成長したな」と感じる場面が多くありました。

音楽は、演奏する人も聴く人も、心が一つになります。自分や仲間のよさを認め合い、協力して創り出す喜びを全身で表現してくれました。

トップバッターは、1年生。「はじめのことば」の後、「クシコス・ポスト」、「かっこう」、「星空の音楽」「きらきらぼし」「小さな世界」を演奏しました。

続いて3年生。3年生から習い始めたリーコーダーを駆使して、「ゆめをかなえてドラえもん」、「ソラシドマーチ」、「おはやし」、「コーヒールンバ」を演奏しました。2年生から練習してきた「ゆめをかなえてドラえもん」は、リーコーダーを加えてバージョンアップしました。

前半のラストを飾るのは5年生。楽器の数も増え、曲の難度もアップ!迫力ある演奏を披露してくれました。「八木節」「ギャラクシー~銀河をこえて~」「海へ行こう!!」「ねこのレストラン」「シンクロBOMーBAーYE」を演奏しました。

後半のスタートは、2年生。「カルメン前奏曲」「せいじゃのこうしん」「スイミーの音楽」「アンダー・ザ・シー」「マンボNo.5」で聴く人を楽しませてくれました。「せいじゃのこうしん」は、自己評価も高く、どの子も「1年生の時よりうまくなった!」と答えてくれます。

続いて4年生。「エル・クンバン・チェロ」、「楽しいマーチ」「おまつりの音楽」「ペコリ☆ナイト」で聴いている人を音楽の楽しい世界に導いてくれました。少しずつ高学年らしさが見え始めている4年生。いろいろなことに積極的にチャレンジしています。

音楽会のラストを飾るのは、最高学年の6年生です。演奏曲は、「Code-Blue」「スペインのカスタネット」「雨上がり」「放課後」「アメリカン・シンフォニー」の5曲。自分が練習してきたことと仲間を信じて演奏します。「堂々と胸をはって演奏すること!」という校長先生の言葉の通り、「鈴原小学校の顔」として責任を果たしました。今までで最高のできばえに、演奏後、指揮者の表情から納得の笑顔がこぼれました。

努力は足し算、協力はかけ算。子どもたちは、協力して、持てる力を何倍にも発揮することができました。頑張ったことを認めてもらうことが、次の努力を生み出します。どうか、頑張った子どもたちを抱きしめ、ほめていただきますようお願いいたします。

児童集会を開催しました 11月19日金曜日

朝、zoomを活用した児童集会を開催しました。

児童会からの呼びかけや報告のあと、

音楽クラブが「恋」「コナン」を演奏。

校内が和やかで楽しい雰囲気に包まれました。

児童会からの呼びかけや報告

堂々としています

音楽クラブの演奏を児童会が撮影しています

各教室では集中して画面に見入っています

教室が楽しく和やかな雰囲気になりました

音楽会(児童鑑賞日) 11月18日 木曜日

今日は、音楽会(児童鑑賞日)が行われました。自分たちの演奏を発表すると共に、他の学年の演奏を聴きました。感染症対策のため、1・3・5年生と2・4・6年生に分かれて体育館に入ります。半分はZoomを使って、教室での鑑賞です。

どの子も自分にできることを精一杯頑張りました。お家の方には、土曜日に見ていただきますが、今日の雰囲気をお伝えします。

はじめに校長先生のお話を聞きました。

音楽会は、みんなで息を合わせましょう。「息を合わせる」ということは、空気を「意志でつかむ」ことです。

1年生は、メリハリのきいたリズムで聴いている人をのせてくれました。

3年生は、みんなで息を合わせ楽しくリコーダー演奏をしてくれました。姿勢もとても良かったです。

5年生は、力強い演奏でした。息の合ったリズムは、さすが高学年です。

全力を出し切ることができた人がいっぱいいます!

後半は、2・4・6年生です。緊張のひととき・・・。

2年生は、みんなで協力して頑張りました。音楽を楽しんでいることが伝わってきました。

4年生は、リズムにのっていて、曲の楽しさが拡がっていきました。聴いている姿勢も素晴らしかった!

6年生は、姿勢からも音楽会に挑む心意気が伝わってきました。真剣な表情に最高学年としての誇りを感じました。

すべての演奏が終わりました。ホッとして教室に戻ります。表情から満足感が伝わってきました。

午後は、6年生が土曜日のための会場準備をしてくれました。気持ちは、土曜日に向かっています。

音楽会練習(2・6年生) 11月15日 月曜日

いよいよ音楽会までカウントダウンに入りました。

3時間目は、2年生が練習していました。2年生のテーマは「みんなの世界」、他の学年と同じようにリズムアンサンブル、合奏、創作音楽を発表します。創作は、国語で学習した「スイミー」が題材となっています。音読で家族に聞いてもらった物語の世界を音楽で伝えます。

合奏「マンボNo5」では、楽器がどんどん増えていきます。どの楽器が増えたかを楽しみながら聞いてください。

5時間目は、6年生が練習しました。テーマは「繋がる世界」。「繋がる」は、離れているものが結びつくという意味。物と物だけでなく、心と心など目に見えないものの結びつきにもつかわれます。これまでの学校生活をふり返ったり、残りの半年を見通したり、様々なものの繋がりを感じながら、演奏していることでしょう。

さすがは、6年生。音楽の先生から注文入ると、それに応じて演奏が変化します。6年生の思いをのせて、最後の音楽会に挑みます。

音楽会練習(1・3年生) 11月12日 金曜日

早いもので、来週の土曜日が音楽会保護者鑑賞日です。朝学習の時間にも練習をしているようです。体育館から、教室から合奏曲が聞こえてきます。子どもたちの気持ちも、盛り上がってきました。

今日は、1年生と3年生が練習をしていました。

朝学習では、1年生が特別楽器の特訓中。どうしても主旋律に引っ張られてしまう1年生。6年生が先生になってマンツーマンで個別レッスンが行われていました。大きな6年生が小さな1年生と視線を合わせて、優しく教えている姿がほほえましいです。

1年生は、初めての音楽会。「ひとつのせかい」をテーマにリズムアンサンブル、合奏、創作音楽に挑戦しています。まだまだ手元が気になりますが、頑張って指揮者を見ています。6年生の応援を受け、精一杯頑張ります!

今週の練習のラストを飾るのは、3年生です。

3年生のテーマは、「すてきな世界」。「ゆめをかなえてドラえもん」も昨年度よりかなりバージョンアップしています。いつも元気なイメージの3年生ですが、演奏中はイメージチェンジ!楽しみにしていてください。

音楽会まで1週間!(4・5年生音楽会練習)11月11日 木曜日

音楽会児童鑑賞日まで1週間となりました。曲紹介やはじめのことば、おわりのことばの練習も始まりました。特別楽器を担当する子、ことばを担当する子、入退場の時に先頭を歩く子、それぞれの役割に責任をもって練習に励んでいます。

3時間目は、4年生の練習。「楽しい世界」をテーマに合奏、創作音楽、クラッピングに挑戦しています 。

4年生からアコーディオンも登場。学年があがるにつれ、使う楽器の種類も増えていきます。

4時間目は、5年生が練習をしました。テーマは「拡がる世界」。6年生同様、小学校最後の音楽会になります。

昨年度聞いていただくはずだった「八木節」も、5年生らしさが出るように最終調整に入っています。体が大きくなった分だけ、合奏に迫力が増しています。

今年度の音楽会は、コロナ禍で合唱を披露できません。そこで、クラッピングに挑戦。全員の音が一つに聞こえるよう、お互いに音を聞き合い、指揮を見ながら、気持ちをあわせて手を叩きます。

これまでとは、少し違う音楽会。お家の方にも楽しんでいただけるよう、頑張っています。

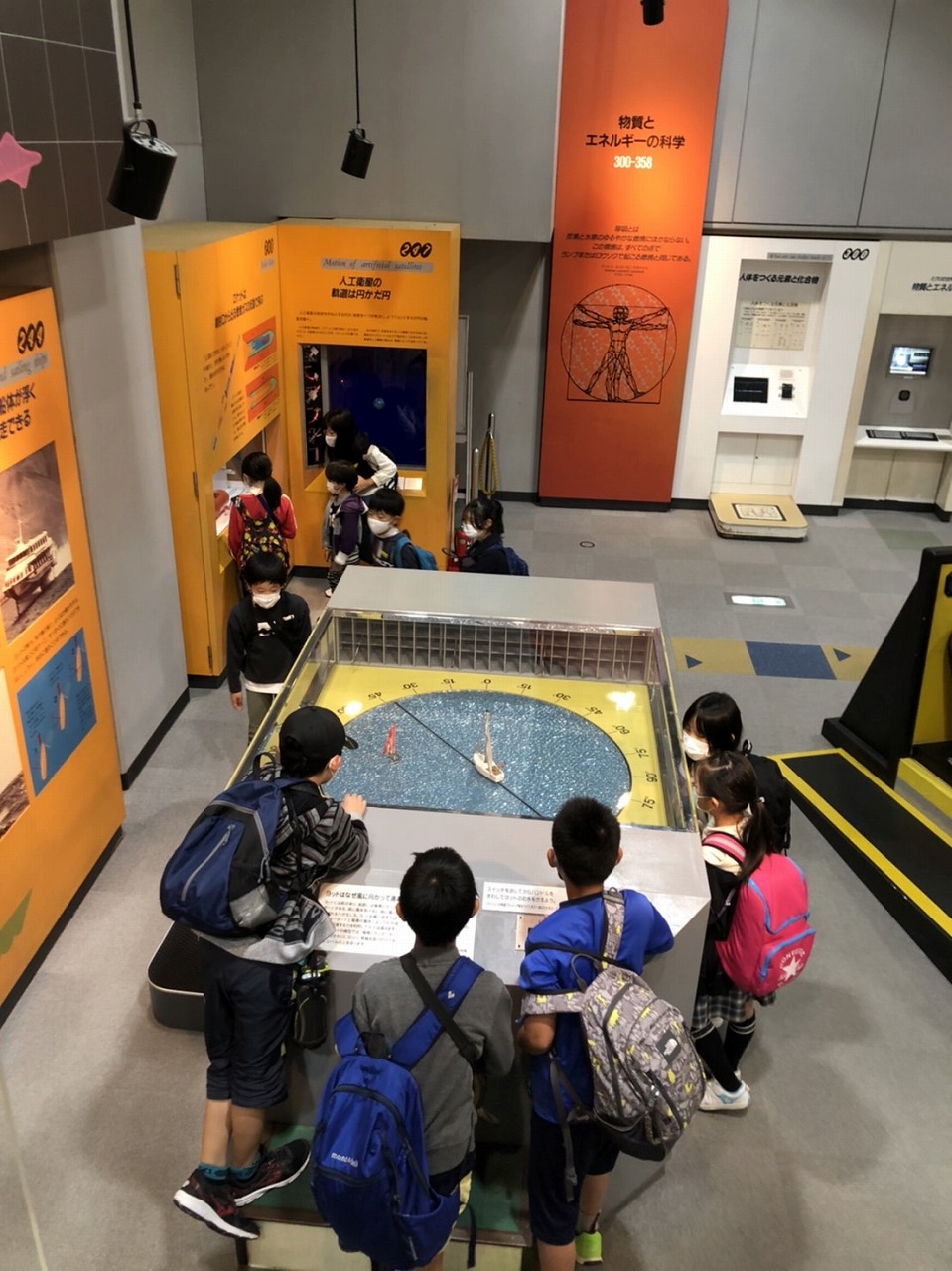

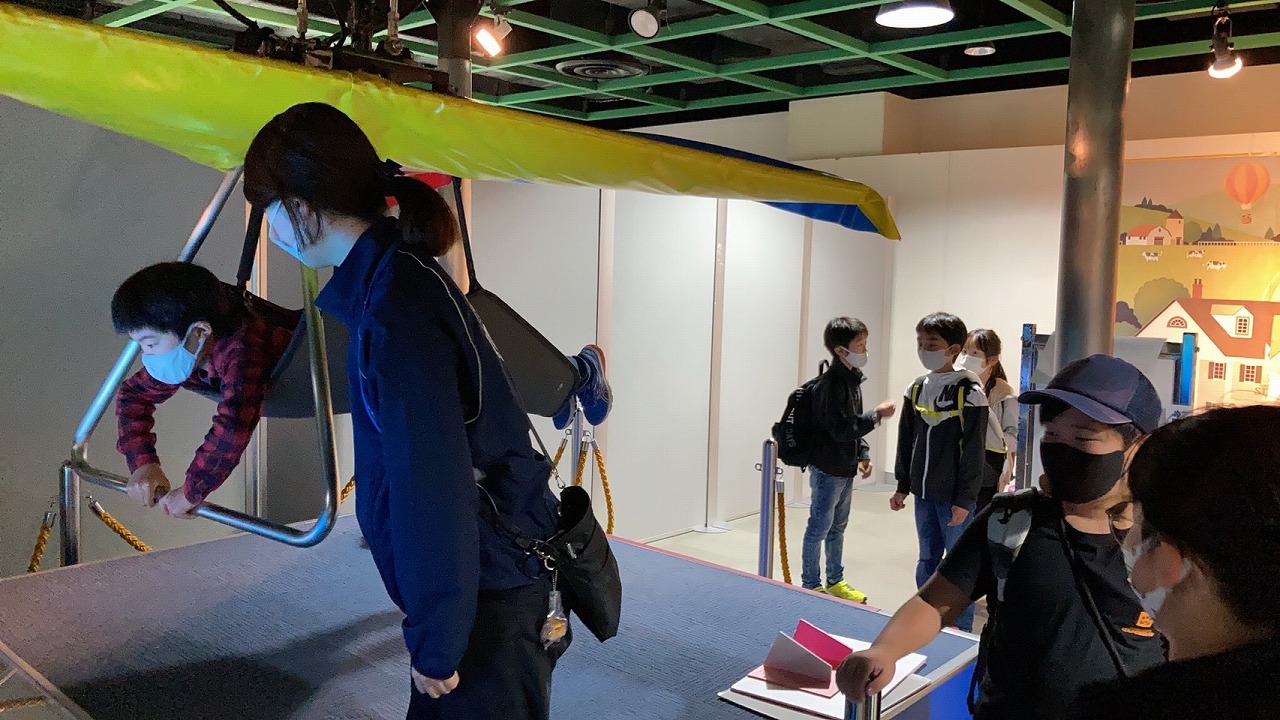

しっかり勉強してきます!(3・4年生社会見学)11月9日 火曜日

久しぶりの雨です。降ったりやんだり・・・スッキリしないお天気ですが、3年生と4年生が社会見学に出かけていきました。行き先は、バンドー神戸青少年科学館です。科学について、たくさん学んできてくれることでしょう!

雨のため、3階大ろうかで出発式を行いました。

出発する頃には、雨も上がっていました。

元気よく、行ってきまーす!

現地に到着。雨も降っていません。

スタッフのお話を聞いて、さぁ、見学のスタートです!

科学館では、科学の不思議を遊びをとおして学習します。午前中は、1階フロアを中心に、体を使った体験から、ものに働く力の仕組みやさまざまなエネルギーについて学んでいます。

3年生も4年生も、目を輝かせて展示物を楽しんでいます。今日は、少し早めの昼食!あっという間にお昼ご飯の時間です。食後は、3年生は、ゆっくり館内の他の階を見学。4年生は、プラネタリウムで星の学習と館内見学の予定です。

音楽会に向けて頑張っています (3年生) 11月8日 月曜日

音楽会まで2週間足らずとなりました。どの学年も通し練習ができるようになり、本番が近づいていることが演奏から感じられます。

5時間目に体育館から、リコーダーの音が聞こえてきました。昨年度は、ほとんど聞くことができなかったリコーダー奏です。優しい音に惹かれて、体育館に見に行きました。

3年生が練習中でした。3年生から始まったリコーダーの学習。10月までは、学校では、ほとんどエアーで指の練習。家で練習しても、自分の音やメロディが合っているのか不安で仕方なかったと思います。

今は、写真のように補助具を吹き口につけて、マスクをしたまま演奏しています。自分の音を聞いたり、友だちと音を聞き合ったりすることによって上達のスピードが上がっています。

音楽会での演奏が楽しみです!

マスクをつけたまま、リコーダーを演奏します

指揮者をしっかりと見て演奏することができるようになりました

「今日の演奏は、どうだった?」背筋を伸ばして、お話しする先生の方を見て聞いています。

音楽の先生からも評価をいただきました。今日よりも明日・・・ふり返りをいかして、次回に備えます。

自主防災訓練(HUG・避難所開設訓練)が開催されました 11月7日日曜日

秋晴れの日曜日、

午前中に本校体育館で、

地域の方々がによる自主防災訓練(HUG・避難所開設訓練)が開催されました。

これは、避難所の運営には自主防災組織をはじめとする地域の方々のご協力が必要です。

そこで、避難所が開設された場合に起こる様々な状況をシミュレーションするゲーム形式の訓練を行って、いざというときに備えるというもの。

防災士の方からは、防災のポイントとして、

1 お住いの地域のハザードマップの確認

2 レベル3は「避難開始」、レベル4は「避難完了」

3 最低3日間生き延びる水と食料の確保

4 地震に備えて家具の固定、転倒防止

5 避難所は、他人任せはNO! 皆が協力して運営を行う

何よりも「自助・共助」の精神で

などのお話しも伺いました。

各テーブルに分かれて、地域の方の議論が白熱しました

同時に、校庭では「防災食料」の炊き出しが行われました

皆さま、ありがとうございました

神戸どうぶつ王国に行ってきます!(1・2年生 秋の遠足)11月2日火曜日

すっかり秋も深まり、校庭の木々も紅葉しています。野草園のミカンも色づき、ピンク門付近のキンモクセイも満開。気持ちの良い秋空に見守られ、低学年が秋の遠足に出かけました。

「どこに行くの?」と尋ねると、「遠足!」と元気に答えてくれました。「神戸どうぶつ王国だよ。」と補足説明も入りました。

どんな動物に出会ってくるのでしょうね。

どうぶつ王国に到着。

順番にクラス写真を撮ります。

はやく動物たちに会いたいです!

写真が終わったら入れる?

もうすぐ入場できますよ!

昼食場所と先生の居場所を確認して、見学開始です。

こんなに近くで見るのは、初めて!!

何がいるのかな?

やっと?お弁当です。いつもどおり黙食・・・

心のこもったお弁当をペロリと完食!

次にどこをまわるか相談してから、午後のスタートです!

今にも話しかけてきそうだね・・・

班で行動していたはずが、気がつけば、一人足りないよ・・・なんてことも。夢中になるとまだまだ周りが見えなくなる低学年です。でも、先生を見つけて、助けを求めることができました。迷子も無事に合流!

失敗しても、どうすればよいか考えることができました。1年生も2年生もたくましく育っています!

1年生の前では、お兄さん、お姉さんの顔になる2年生。しっかりと1年生にお手本を見せてくれています。

午後は休憩しながら、ぼちぼち見ています。

水の中にいるのは何?

見学終了!時間どおりに集合できました。

これからバスに乗って学校に帰ります。

3年生日本遺産「伊丹の酒造り」を学ぶ 11月1日月曜日

10年早い!?

3年生が清酒について学びました(^_-)-☆

いえいえこれは、伊丹市の都市ブランド・観光戦略課の出前授業

伊丹は清酒発祥の地

また、伊丹から西宮、神戸灘にかけては、

江戸時代から酒造が盛んな地域

そこから俳諧や絵画などの文芸が醸成され

酒造家によって学校が創立されてきました

そんな「清酒にゆかり深いまち、伊丹」にちなんで、

今日は

清酒って何?

なぜ伊丹の清酒が有名なの?

酒造りに使う道具を触ってみよう

などの学習をしました

子どもたちは出前授業に興味津々

身を乗り出してお話を聞いていました

お話しいただいた河上先生は、ANAから伊丹市に出向されている方

子どもたちも「なぜ?」「どうなったの?」「それは何?」と興味が尽きず、

関心が広がるお話でした

この菰樽(こもだる)1個で72キロになったそう

これを馬から伝馬船、そして樽廻船に積み替えて江戸まで運んだそうです

「酛(もと)」をかき混ぜる体験中

実物に触れる貴重な体験

天秤棒(てんびんぼう)を担いでみました

こんなのを肩に載せてお酒や水を運んだそうです

「家で、お酒でもジュースでもいいので、

おうちの方に「注いで(ついで」あげてみてください

飲み物を注いだり注がれたりして親しみを表すのも日本の文化です」

というお話も最後にいただきました

ぜひとも、お家でお話ししながら実践してみてください

更新日:2021年11月30日