令和4年5月【学校長の部屋】鴻池小

道徳「ブランコ乗りとピエロ」から

令和4年5月24日(火曜)

6年生の道徳の授業で「ブランコ乗りとピエロ」を教材に『人を理解する』をテーマに学習していました。この教材のあらすじは、以下の通りです。

『ある都にサーカス団がやってくるお話です。サーカス団のリーダーは古くからサーカス団のスターであるピエロです。そこに、ブランコ乗りのサムが他のサーカス団から招かれて入団します。サムは、新入りですが実力のあるブランコ乗りです。そんなサムは、スター気取りでピエロの指示には従いませんでした。ピエロはそんなサムの態度に腹を立てていました。この日も限られた時間の中で、仲間と分担して演技をすることになっていたのに、サムは時間いっぱい演技をしてしまいます。ピエロは、そんなサムの姿をブランコから引きずり下ろしたいほどに悔しがっていました。でも、サムが演技に真剣に取り組んでいる姿を見て、いつしかサムを憎む気持ちが消えてしまいます』

小学校学習指導要領解説「特別の教科道徳編」の内容において、「主として人との関わりに関すること」相互理解、寛容において、高学年では「自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、謙虚な心をもち、広い心で自分と異なる意見や立場を尊重すること」と示されています。私たちは、自分立場を守るためについ友だちの失敗や過ちを一方的に非難したり、自分と異なる意見や立場を受け入れようとしなかったりします。自分本位に陥りやすい弱さを持っています。自分自身が成長の途上にあり、至らなさをもっていることなどを考え、自分を謙虚に見ることが大切です。相手から学ぶ姿勢を常にもち、自分とは異なる意見や立場を受けとめることや、広い心で相手の過ちを許す心情や態度は、多様な人間が共によりよく生き、創造的で建設的な社会をつくっていくためには、必要な資質・能力です。

この教材を通して、「ピエロの心から憎む気持ちが消えたのはなぜか」を中心にブランコ乗りのサムに対するピエロの気持ちの変化を考えました。実生活の中で、自分とは違う考え方の人とわかり合うためには、どうすればよいのかまで考えが及べばと思います。振り返りで、子どもたちは「相手を『こうだ』と決めつけるのではなく、時間をかけてわかり合うことが必要だと思った」「いつも自分が正しいと思わないようにしたい」「他人の立場になって考えることの大切さがわかりました。自分も人の心を理解するときには、相手の気持ちを理解してから発言しようと思った」など、学習を通して、友だちと意見が対立した時に、すぐに否定したり、非難したりするのではなく相手の意見を尊重するなど、これからの学校生活や自分の生き方について、自分なりの思いをもつことができました。

「やらなわからしまへんで」

令和4年5月18日(水曜)

私たちは長い人生の中で新しいことや目標に向かって何度も何度も繰り返し挑戦していきます。自分にとって達成困難な大きな課題に挑戦していくことで、新たな自分を見つけたり成長したりしていきます。失敗を恐れて挑戦することをやめてしまえば何も変わることはできません。失敗の経験こそが、成長のチャンスだと思います。失敗は学び機会であり、失敗の数だけ成長できるのではないでしょうか。何度も何度も失敗を繰り返す中で大きな目標を達成することもできます。「不可能はいつか誰かが可能とする。ならばその誰かになれ」の精神で挑戦していくことです。でも、人はよく挑戦という言葉を口にします。実際のこととなると、新しいことに果敢にぶつかっていく勇気もなければ、まだやってもみないうちから、「やっても無駄だ。どうせいできないことだ」と諦めてしまうことが多いのではないでしょうか。困難だとわかっていてもそれに向かって果敢に挑戦していってこそ自ずと確かな自信につながっていきます。

「やってみなはれ。やらなわからしまへんで」は、サントリー創業者の鳥井信治郎氏がよく口にした言葉です。未知の分野に挑戦しようとして周囲から反対を受けるたび、この言葉を発して諦めなかったといわれています。周囲が猛反対しても「自分の仕事が大きくなるか、小さいままで終わるか、やってみんことにはわかりまへんやろ」と国産ウイスキー製造に挑戦しました。(サントリーホームページから) それを最も端的に伝える言葉として鳥井氏がことあるごとに口にした言葉が『やってみなはれ』です。ここに、「結果を怖れてやらないこと」を悪とし、現状に甘んじることなく、異分野・新しいことに挑戦を続けたといわれています。

発明王トーマス・アルバ・エジソンもそうです。エジソンの最も有名な発明が白熱電球です。「夜でも昼のように、光で明るく照らされる世界をつくりたい」と、そんな思いから白熱電球を発明しました。もちろん最初から上手くいったわけではありません。長時間、電気を出し続けるためには、フィラメントという、電球の中の光る細い線が、電気を通して熱くなっても切れないことが必要でした。何度も何度も素材を代えて試しては失敗、また新しい素材を探して、試しては失敗…その繰り返しでした。なんと、2万回もの挑戦をして、白熱電球を発明したといわれています。失敗はあくまでも成功への過程であり、失敗してこそ、「自分の目標に近づく」という認識、失敗を恐れて、あきらめることが失敗なのだと。本校では、「失敗を恐れず『まずはやってみよう』」をキャッチコピーとしていますが、私たち教師は、「失敗してもいいんだよ」、「失敗しても大丈夫」という一言を、忘れずにしたいものです。

校内全体研究会

令和4年5月11日(水曜)

暦どおりの連休が明けて、子どもたちの元気な顔、賑やかな声、そして普段の日常が学校に戻ってきました。これからが本格的な学習活動のスタートとなります。一方で、いわゆる5月病が心配される季節でもあります。子どもたちに何かと変化がある時期でもありますので、これまで以上に子どもに寄り添いながら取り組みをすすめていかなければなりません。

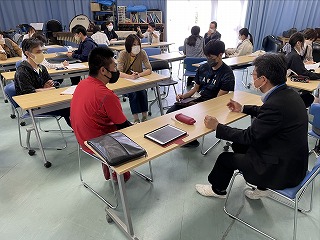

さて、昨日は、大阪大谷大学教育学部教授、今宮慎吾先生をお迎えして、校内研究全体会を開催しました。総合教育センターからも戸田指導主事にもご来校いただき、幼稚園からも吉田園長先生をはじめ先生方に参加いただきました。全体研究会では、今後の鴻池小学校の「学びのスタイル」や「保障する学び」について、互いに共有する時間となりました。教科横断的な取り組みにおいて児童自らが課題を発見したり、さらに課題を解決した後も、新たな疑問がわいてきたりと、探究を軸とした学びのスタイルの転換を図っていかなければなりません。また、新しい時代を生きる子どもたちに必要な力「主体的に学びに向かう力」は、3本の柱の一つに挙げられている資質ですが、与えられるのを待つのではなく、自分から学ぶ姿勢を持つことで、その学びはより充実したものになります。そのような学び方の転換も図っていかなければならないと感じています。

さて、今年度は、本校の取り組みを市内に発表することとなっています。本校では、平成28年度(2016年度)から「自ら考え、表現する子の育成」をテーマに、研究を進めて参りました。本校の子どもたちの実態として、「自ら発言することや、話し合いを通じて考えを深めることが苦手」という実態があります。この実態を踏まえ、「課題設定」、「話し合い活動」、「振り返りの充実」を実践目標に具体的な手立てを示し、授業改善に取り組んでいるところです。今年で3年目になります。また、「話す・聞く・話し合う・振り返り」の系統性を考え、各学年スパイラルな取り組みになるよう言語活動にも力を注いで取り組んでいます。取り組みを進めてきました。さらには、今年度は、児童が安心して話せる場づくりにも視点を当てて、学級力向上にも取り組みを広げて、研究と学級力向上の両輪で進めているところです。

私たちが明確な意図や目的を持って取り組んでいることが、子どもたちの話し合い活動や振り返りの中で少しずつ見られるようになってきたと思います。後、一歩踏み込むことができれば、壁を超えることができるのかなと思っているところです。

三十光年の星たち

令和4年5月2日(月曜)

伊丹市在住の小説家 宮本輝さんの本を紹介します。その前に、宮本輝さんは、1977年に「泥の河」で太宰治賞を受賞し、1978年には、「螢川」で芥川龍之介賞を受賞されています。その後、「優駿」で吉川英治文学賞を受賞されました。そのほか多数の作品があり、映画化やドラマ化もされています。宮本輝さん描く作品には、人間の弱さや不完全な姿から変容していく姿を巧みに描き、読み手に生きる力を与えるものが多いです。今回、「三十光年の星たち」を読みました。「三十光年の星たち」は2010年の一年間、毎日新聞に連載された宮本輝さん10作目の新聞小説です。うだつのあがらない若者が老人と出会い、変容していく姿を描き、生きることの意味を考えさせる作品です。上巻では、老人の平蔵から「現代人には二つのタイプがある。見えるものしか見ないタイプと、見えないものを見ようと努力するタイプだ。きみは後者だ。現場が発しているかすかな情報から見えない全体を読み取りなさい」。そして、若者の仁志に「君は後者だ」と繰り返します。私たちは、将来や未来を予見することはできません。誰しも一寸先のことさえ読むことができないのが当たり前です。でも、私たちは「将来こうなりたい」や「こうなる」という夢や目標を持つことができます。見えない先を見通すために、今何をしなければいけないのか、考えることができます。心を働かせて想像することもできます。私たちの身の周りには、見ようとしなければ見えないこと、心を傾けなければ見えないことがたくさんあるのではないかと感じます。そして、下巻では、平蔵は仁志に「十年でやっと階段の前に立てるんだ。二十年でその階段の三分の一のところまでのぼれる。三十年で階段をのぼり切る。そして、いいか、のぼり切ったところから、おまえの人生の本当の勝負が始まるんだ。その本当の勝負のための、これからの三十年間なんだ。そのことを忘れるんじゃないぞ」と投げかけます。三十年という歳月は、一人の人間に実に様々な誘惑と苦労を与え続けます。世の中のあらゆる分野において、勝負を決するのは、人間としての深さ、強さ、大きさ、鍛えられた本物の人物になるには三十年かかると。

最後に、「三十年たっても、君はまだ六十歳だな。つまり、三十年たって、やっときみは、いよいよこれからが本当の人生だって年齢に達するわけだ」。なんか自分に言われているような気持になりますね。

更新日:2022年06月23日