令和5年度10月【学校長の部屋】鴻池小

不審者侵入対応訓練

令和5年10月25日(水曜)

18日(水曜)、伊丹警察署の協力を得て、不審者が学校に侵入したときのことを想定した不審者侵入対応訓練を実施しました。警察の方が扮する不審者が1階の児童玄関から校舎内に侵入し、1階1年生の教室前で気づいた職員が声をかけますが、それを無視して、刃物を振り回して騒ぎ出すという設定で行いました。不審者を発見した職員は、すぐに非常ベルと笛で危険を知らせ、笛の音を聞いた職員が現場に駆けつけ、職員室に状況を連絡します。職員室では、不審者侵入の一方を受け、不審者侵入の緊急放送「にわとりがにげた」を放送します。教室で緊急放送を聞いた職員は子どもたちを不審者から守るために教室を、まず施錠します。あわせて、職員室では、警察にホットラインで通報します。警察が駆けつけるまでの時間、不審者の対応にあたる職員は、刺又(さすまた)で子どもたちに危害が加われないよう対応を図ります。そして、駆けつけた警察官に引き渡すといった訓練となりました。今回の訓練では、子どもたちの参加はなく、教職員のみの訓練でしたが、子どもたち全員が安全に素早く避難できるようにするための訓練です。子どもを連れ去ったり、子どもを殺したりするような事件は、めったに起きるものではありません。実際、鴻池小学校でも、今まで一度もそんな事件は起こっていません。でも、これから絶対に起こらないとは言いきれません。平成13年(2001年)に児童8人が犠牲となった大阪教育大学附属池田小学校での殺傷事件から22年が経過しました。あってはならない事件が起こったわけです。この事件がきっかけになり、不審者に対応する訓練や犯罪から身を守る訓練が学校で行われるようになりました。「まさか」という時、どのように自分の命を守るか、日頃から訓練しておくことが大切です。学校には、多くの方がさまざまな用事で来られます。教職員はそれらの方々と出会った時に、知っている人へのあいさつは当然のことですが、知らない人にも声かけ(あいさつ・用件を聞く)を行うことが不審な行動の発見と事故の防止につながります。この声かけ(あいさつ・用件を聞く)が不審者の侵入防止と発見の第一歩です。

訓練後、警察の方から実施した訓練についての講評をいただきました。今後も引き続き、警察と連携しながら安全・安心な学校づくりに努めてまいります。

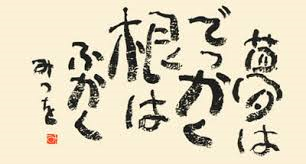

夢はでっかく根はふかく

令和5年10月13日(金曜)

13日(金曜)に行った全校朝礼では、「夢はでっかく根はふかく」の話をしました。この「夢はでっかく根はふかく」はご承知のとおり、相田みつをさんの言葉です。「大きな夢を持ちたいのなら、根が深くなければならない。根が深くなればなるほど、夢も大きくなる」ということを伝えています。大きな花、沢山の花を咲かせるためには、枝も幹も太くなければいけないし、目に見えない根の部分を深く深く伸ばしていかなくてはなりません。同じように私たちが夢という大きな花を咲かせるためには、人の目につく表面的なことだけを頑張っていたのでは大きな夢の花を咲かせることはできません。人に見えないところでも、正直に誠実に努力をする人こそが、本当に目標を達成できる人になるのです。誰が見ていなくてもお天道様は見ています。そのために、よく人の話を聞き、絶えず学び、謙虚に努力をする人こそが、本当に目標を達成できる人になるのです。

将棋の藤井聡太さんは、破竹の勢いで8つのタイトルを全て独占する史上初の8冠を達成しました。王座五番勝負では、永瀬王座に苦戦を強いられながらも、ピンチをチャンスに最後の場面で大逆転の一手でタイトル奪取となりました。藤井聡太さんが夢の8冠を達成できたのは、少年時代の夢「大きくなったら、将棋の名人になりたい」という大きな夢があり、大きな夢を成し遂げるために、しっかりと地中に根を張ってきた結果だと思います。将来に向けて大きな夢を持つことは、自分の可能性をどんどん大きく伸ばしてくれることにつながります。ちょっと無理かもしれない、実現できそうにないことでも、思い続け、失敗を繰り返しながら何度でもチャレンジしていくことで、いつか達成できることがあります。失敗を恐れず、夢の実現のため自分の限界に挑戦しましょう。「夢はでっかく、根は深く」です。

探究学習

令和5年10月11日(水)

「新版『学校を改革する』―学びの共同体の構想と実践―」の著者である東京大学名誉教授の佐藤 学さんは、著書の中で「21世紀型の学校」における教育の様式の変化について、まず第1にカリキュラムが「プログラム型」(階段型)から「プロジェクト型」(登山型)に移行したと述べています。「プログラム型」は、大工場生産システムの流れ作業を原型とするカリキュラム様式で、階段を一段一段のぼるようなカリキュラムが組織されています。一方、プロジェクト型は、主題―探究―表現の単元によって組織されたカリキュラムであり、登山のように学びの道筋がいくつもあり、学びの経験それ自体の発展性が追求されることになります。「プロジェクト型」では、学びの経験の「意味」が追求され、その「価値」が質的に評価されることになります。第2は、一斉授業から協同的学びへの添加です。教師が黒板を背にして教卓に立ち、生徒が個々に前を向いて教師の説明と発問に答える授業は、今や博物館に入っていると。教室における教師の役割も「教える専門家」から「学びの専門家」へと変化しています。教師中心の一斉授業から教師の中心的な役割が1「学びの課題のデザイン」、2「生徒たちの探究と協同のコーディネーション」、3「学びを観察し的確に判断するリフレクション」の3つになります。

学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」が重視され、子どもたちが自ら課題を設定し、解決できる力を育む、教科横断型の「探究学習」が求められています。

高等学校では、2022年度から「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に代わり、本格的に探究学習がスタートしました。従来の「総合的な学習の時間」は、「自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力」の育成をねらいとしていました。つまり課題を設定・解決することで、自己の生き方を考えることをねらいとしていました。新たにスタートした「総合的な探究の時間」は、「探究の見方・考え方」を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通じて、自己の在り方や生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力の育成を目指すものとなりました。小・中学校の「総合的な学習の時間」のねらいと異なるものになるのでしょうか。いいえ、異なるものではありません。小・中学校の学習指導要領では高等学校と同様に、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標にするなど、探究的な学びが求められています。だから、これまで通りのプログラム型の一斉授業は、先行き不透明な時代を生きていく子どもたちの十分な力となり得ないのです。これからの時代においては、自己の生き方を考えさせるような、決められた問いと答えがない問題について、子どもたちが自分なりに課題を持ち、自分なりの方法で、自分なりの解決にたどり着く「探究型」の学びが子どもたちの将来を考えたとき必要な力となります。しかし、子どもたちにいかに、「やらされ感」から「自分事」として捉えさせるかは、教師として子どもの探究心をくすぐるファシリテーション力が求められるところです。

名前に込められた思い

令和5年10月4日(水曜)

某生命保険会社が毎年、生まれた年の名前のランキングを発表しています。2022年生まれの子どもの名前は、男の子では「蒼(アオイ、アオ、ソウ、ソラ)」「凪(ナギ、ナギサ)」が1位となりました。以降、3位に「蓮(レン)」、4位「陽翔(ハルト、ヒナト)」「湊(ミナト)」「颯真(ソウマ、フウマ)」「碧(アオ、アオイ)」が続きました。女の子の名前では、1位「陽葵(ヒマリ、ヒナタ、ヒナ)」、2位「凛(リン)」、3位「詩(ウタ)」、4位「陽菜(ヒナ、ハルナ)」「結菜(ユイナ、ユナ、ユウナ)」となったと発表されました。最近では、男女の性差を感じさせない「ジェンダーレスネーム」や「レトロネーム」も流行っているようです。わたしが生まれた1963年の名前ランキングは、男の子は1位から順に「誠」「浩」「豊」「修」「隆」で、女の子が同じく順に「由美子」「恵子」「久美子」「明美」「真由美」だったようです。そういえば男の子も女の子もそのような名前の子が多かったかなと思い出します。最近では、子どもの名前を見ても読むのに苦労する名前が増えてきているなと実感します。子どもの名前には、たくさんの思いを込めた親からの最初のプレゼントです。「こう育ってほしい」と願いを込めた名前や音の響きでつけた名前、子どもの印象でつけた名前、季節や自然を意識した名前、尊敬する人の名前やその一部をつけた名前など、親の思いが込められています。私の名前は「和教(かずのり)」ですが、この名前にも親の思いがいっぱい詰まっています。ただ、小学生のころには、「かずのり」と読める友だちがいなくて、「みやたに わきょう?お坊さんみたいだね」と言われたこともあります。なんで、そんな名前が嫌だった頃もありました。

講談社の絵本「はこちゃん」(文:かんのゆうこ、絵:江頭路子)は、女の子の揺れる心と、名前に込められた親の愛情を描いた作品です。3人の小学校の少女が地面に棒切れで名前を書いて遊んでいます。みくちゃんの名前は「未来」と書いて、素敵な未来がやってきますようにという意味だと親から聞かされた話をします。もう一人のかのんちゃんは「花音」と書いて、きれいな音が聞こえてきそうだからと話します。でも、はこちゃんは、自分の名前を漢字で「葉子」とやっと書けるようになったばかりで意味が分かりません。みくちゃんやかのんちゃんのように自分もかわいい名前がいいなとうらやましく思います。さらに、男の子から「葉っぱの子」とからかわれて、一人で泣いてしまいます。家に帰ってお母さんから名前の意味を丁寧に教えてもらいます。「はこちゃんの『は』は、葉っぱの『葉』。葉っぱは、お日様の光をいっぱい浴びて、きれいな空気をつくってくれるの。もしも葉っぱがなかったら、みんな生きていけないの。そんな優しい子に育ってほしくて」とお母さんから聞いて、はこちゃんの顔がパッと明るくなります。おかあさんもそんなはこちゃんをぎゅっと抱きしめてあげます。子どもは、本当に些細なことがきっかけでいじめにあうこともあります。落ち込んでしまって学校に行けなくなる子もいます。絵本では、お母さんが名前に込めた思いを伝えるとともに、最後にぎゅっと抱きしめることで、女の子の揺れる心がパッと明るくなり、子どもの自己肯定感が高まったことを伝えています。改めて、絵本って面白いし、奥が深いものです。読み終えると温かい気持ちになります。さあ、読書の秋です。いっぱい本を読みましょう。

更新日:2023年10月25日