令和5年度5月【学校長の部屋】鴻池小

子どもを主語にした学び

令和5年5月24日(水曜)

「『子ども』」を主語にすれば教育が変わる」。この言葉は、大阪市立大空小学校初代校長 木村泰子さんの言葉です。「先生のいうことを聞かない子どもがいて先生が困っている」ではなく、「子どもが困っている」。「先生がどうしたいか?」ではなく、「困っている子どもたちがどうしたいか?」を考える。子どもを主語に変えたら教育のあるべき姿が見えてきます。

私自身、学校では、「子どもを中心にして」という言葉をよく使います。「子どもを中心にして」とは、子どもたちが主役の学校です。子どもの権利が大切にされ、声が尊重されるのが当たり前の学校です。しかしながら、そのような学校になっているのかと考えることしばしば。子どもを主語にした教育なのか改めて考えさせられます。私たち教員は、よく、子どもたちに「〇〇させる」という言葉を使います。「学ばせる」「覚えさせる」「並ばせる」など、これって、全て教員が主語の言葉です。これが常態化すれば、教わることになれてしまい、自ら学ぶ姿勢はどうなっていくでしょうか。今求められる学びの姿勢とは、「主体的・対話的で深い学び」で「どのように学ぶか」ということが求められています。この「主体的・対話的で深い学び」の主語は子どもです。子どもの「主体的・対話的で深い学び」の実現のためには、これまでの授業のあり方を変えていかなければなりません。すべては、授業改善にあります。学校は「先生が教える所」ではなく「子どもたちが学ぶ所」です。

木村泰子さんは、「日本教育新聞」(2019年1月16日)の中で、10年後の子どもたちに必要な力について、大空小時代、多様な社会で子どもたちがなりたい自分になるために、小学校6年間で身につけるべき「見えない学力」とは何かについて、教職員みんなで考えましたと述べて、次の4つの力だとしています。「一つ目は「人を大切にする力」。これがなかったら、幸せにはなれません。「人を大切にする力」とは、どんな人とでも一緒に幸せになる力です。二つ目は「自分の考えを持つ力」です。自分の考えは人と違って当たり前。周りに左右されず、自分の考えを持つことが大切です。三つ目は「自分を表現する力」。自分の考えを持った上で「自分はこうしたい」「こう考えている」と表現できる力も不可欠です。表現は言葉に限りません。その子によって、いろいろな表現の仕方があってよいと思います。四つ目は「チャレンジする力」です。この力をつけるためには、学校で子どもたちが失敗する場をもっとつくらねばいけないと思います。「チャレンジする力」は未来を創る力です。学校によって抱える問題はさまざまですが、まずは「学校は何をする所なのか」ということについて、もっと考える必要があります。いつまでも「教師を主語」にした教育を行っていくことは時代遅れであることを。学校の主語は「子ども」です。

新たな研究のスタート!

令和5年5月17日(水曜)

連休も終わり、4月は子どもたちもやる気を持って学級づくりに取り組んでくれていました。でも、連休で肩の力を抜いてほっとして、これまで我慢していた疲れや本音が顔をのぞかせる時期です。子どもたちの様子を注意深く見なければなりません。夏休みまで、大きな休みはありませんから、ギアを少しずつ上げていきましょう。

16日の研究会には、大変お忙しい中、大阪大谷大学教育学部教授 今宮慎吾先生にお越しいただき、今年度最初の全体研究会を開催しました。また、今年度も幼稚園から多くの先生方に参加いただき、幼少の接続を深めていくいい機会にもなりました。

さて、今年度は昨年度に行った研究発表会を終え、新たな1年のスタートとなります。研究テーマ、研究推進計画が示されましたが、本校では、平成28年度(2016年度)から「自ら考え、表現する子の育成」をテーマに、研究を進めて参りました。今年度で7年目となります。これまで行ってきた授業改善では、子どもたちがめあてを意識し、見通しをもって主体的に課題に取り組み,他者との対話的な学びができるようになってきました。今年度は、子どもたちが学習したことを次の学びに生かすことや、教師自身の自分の授業の振り返り、子どもの学びを支える授業改善となるよう「ふり返りの充実」を図ることとしました。子どもたちが主体的に自ら考え,表現する子へとつながる授業改善にしていきたいと考えます。私たちが明確な意図や目的を持って取り組んでいくことが、子どもたちの学びにつながるものと考えます。学校は「先生が教えるところ」ではなく「子どもたちが学ぶところ」です。そして、「先生たちの学ぶところ」でもあります。「学ぶこと」が何よりも重視される環境づくりに努めていかなければなりません。余談ですが「人は3つのことから学ぶ」、これは、立命館アジア太平洋大学(APU)学長の出口治明氏の言葉です。1つ目は、「人から学ぶ」です。いろいろな人に会って学ぶことが多いです。本日の研究会にも今宮先生にきていただきたくさんのことを学ぶことになります。2つ目は、「本から学ぶ」です。本を読むといろいろなことを知ることができます。過去の賢人たちと自分のペースで会話することができます。3つ目は、「旅から学ぶ」です。慣れ親しんだところ(コンフォートゾーン)から抜け出て、新たな挑戦をすることも旅にあたるのかなと思います。わたしたちの研究も、やってみないと始まらないのです。ちなみに、5月16日は「旅の日」です。たくさんの学びの日にしたいと思います。

備えあれば憂いなし

令和5年5月11日(木)

今日の業間休みに火災を想定した避難訓練を実施しました。避難訓練は、避難経路を覚え、災害時のパニック状態にならないよう、そして、いざという時の手順を覚えるために実施する訓練です。日本の防災訓練の歴史は江戸時代までさかのぼると言われています。江戸時代『火事と喧嘩は江戸の華』という言葉を残すほど、大火以外の火事も含めると267年間の間に1798回も発生しています。そのため人々は頻繁に起こる火事に対策を練る必要がありました。また、火事の被害を防ぐために、江戸の町には、時代劇で有名な「いろは48組」のほか64組の町火消という消防の組織ができ、それが現在の消防団につながる組織だと言われています。災害はいつ、どこで、発生するか予想がつきません。地震も含めていつ起きてもいいように備えをしておく、それが訓練です。「備えあれば憂いなし」です。災害が起こったとき、何よりも大切なことは、自分の命を守る行動をとるということです。私たちの大切な命を守るために、緊急放送をしっかり聞き、先生の指示や誘導に従いいち早く避難することが大事です。

学校では地震・台風・火災といった災害に備えて、定期的に避難訓練を行っています。今回の訓練は、火災を想定した訓練ですが、東日本大震災で被災した学校では、津波を想定した避難訓練を計画的に実施したことから、子どもたちが自分の判断で、自分の命を守る行動をとって避難した事例が多くあったようです。災害が起こったときに、あわてず、適切な行動をとれるように備えておくことが大切です。

今日の訓練は、大事な命を守るための訓練でした。避難訓練は、いつも「100 点満点」でなければなりません。世界に一つしかない自分の命を守る大切な訓練だからです。今日の訓練を参考にどんな場合でも落ち着いて行動できるようにしてください。

家庭学習の手引き2

令和5年5月10日(水曜)

学校では、子どもたちの主体的な学びを育て、学び方を身につけさせることは、将来社会人として自立するための基礎となるものと考えています。特に「話すこと」「聞くこと」「書くこと」「読むこと」「計算すること」は、欠かすことのできないものです。学校では、そのため基礎学力を高めるための努力をしていますが、子どもたちが一番安心して生活できる家庭との連携を図ることで、その効果は何倍にも高めることができると考えます。学習効果を高め、自ら学ぶ習慣を身につけさせるために、家庭学習を習慣化させましょう。

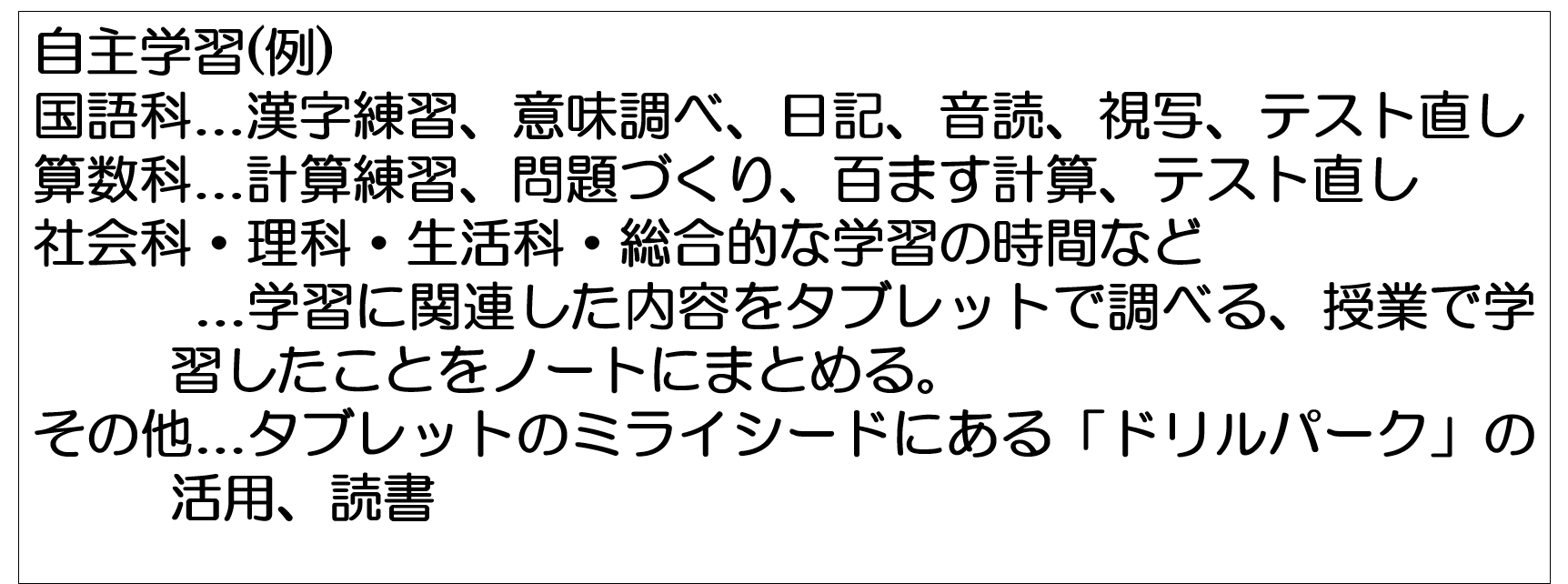

家庭学習では、宿題だけではなく自主学習もあります。宿題は、必ずしなければならない課題です。主に「読む」「書く」「計算する」など、基礎学力の定着をめざすものです。一方、自主学習は、自分で課題を見つけ、追究する力を育てます。また、思考力や表現力など、社会人として必要な力が身につきます。

家庭学習における効果は、基礎学力が確実に身につくだけではなく、自分で計画的に学習時間を作り出したり、実行したり、振り返ったり、学習姿勢や生活態度などの自己点検を繰り返すことで自己マネジメント力を育てます。自己マネジメントとは、子どもが自分の学習と生活実態を自覚して目標を設定したり、進捗状況を記録したりして、自己学習を改善していくことです。そのため「自分をコントロールする力」や「生活リズムを整える力」「自己決定力」「集中力」「課題解決力」など、自分自身を高める力となります。これらの力は毎日コツコツと努力する繰り返しの中で身についていきます。

子どもたちが勉強することが楽しく、喜びを感じることができるよう「褒める・見守る・励ます」は、家庭学習において大切なことです。子どもたちが将来社会人として自立するための基礎となる力を定着させるためにも家庭学習を習慣化していきましょう。

5類感染症への移行

令和5年5月8日(月曜)

新型コロナウイルス感染症は、5月8日から5類感染症へ移行しました。このため、これまで実施してきた感染拡大防止のための基本対策は、5月7日をもって終了しました。詳しくは、ホームページの「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対応について」をご覧ください。ただし、5類移行後も、ウイルスの特性が変わるわけではありません。適切な換気の確保と、手洗い等の手指衛生や咳エチケットといった基本的な感染症対策を継続していきます。身体的距離の確保等については、地域や学校において感染が流行している場合の一時的な対応として位置づけられました。それに伴い、日々の教育活動の制約(グループ活動の在り方、給食時の環境等)にも見直しが図られました。また、毎朝お願いをしていた検温をはじめとした健康チェックも不要となりました。「濃厚接触者」の特定もなくなったため、ご家族が新型コロナウイルスに罹患されたとしても登校することは可能です。学校教育活動においては、児童及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことが基本となり、個人の判断に委ねるものです。マスクの着脱に関していじめや差別が起きないよう指導してまいります。その他の学校教育活動の基本的な考え方は、以下に示すとおりです。

- これまで、机の間隔をとっていましたが、2人ずつ横並びに学習することが可能となりました。

- 各教科におけるグループ学習では、隙間を空けず4~5人が机をくっつけて学習を行います。また、給食時も同様、班にして給食を食べます。

- 給食後の歯みがきについては、「歯みがき中はおしゃべりしない」「歯みがきをしながら動き回らない」など、マナーを守って通常通り行います。

- 図書の貸し出し等については、貸し出し日に制限を設けず、通常通り業間休みに行います。

- 音楽科の時間には、合唱やリコーダー、鍵盤ハーモニカの学習も通常通り行います。

- 体育科の時間には、長縄跳びはじめ、密集する運動や話し合う活動も行います。

- 家庭科の学習では、調理実習について、制限なく行います。

- 修学旅行(1泊2日)や自然学校(4泊5日)の宿泊学習について、通常通り実施します。

学校としては、子どもたちが安心して充実した学校生活を送ることができるよう取り組んでまいります。

更新日:2023年05月24日